「法定福利費は何パーセントが正しい…?」

建設業における法定福利費の割合は他業種と大きく異なるため、実務において誤りが生じやすくなっています。計算シミュレーションから内訳の詳細、よくあるミスと対策まで、建設業特有の法定福利費を見ていきましょう。

建設業の法定福利費の計算シミュレーション

報酬額と法定福利費の料率を入力すると、自動で計算できるようにしました。健康保険料は都道府県単位で変動し、年齢で介護保険料の有無が決まります。

事業主負担 分担率

労働者負担 分担率

事業主負担

労働者負担

建設業の法定福利費の内訳

| 項目 | 事業者負担率 | 労働者負担率 | 合計負担率 |

| 健康保険料 | 4.995% | 4.995% | 9.999% |

| 厚生年金保険料 | 9.150% | 9.150% | 18.300% |

| 雇用保険料 | 1.100% | 0.650% | 1.750% |

| 介護保険料 | 0.795% | 0.795% | 1.590% |

| 児童手当拠出金 | 0.360% | 0.000% | 0.360% |

| 労災保険料 | 1.700% | 0.000 % | 1.700% |

| 合計 | 18.105% | 15.595% | 33.700% |

1. 健康保険料

業務外の病気やケガ、出産、死亡といった事態に備えるための公的な医療保険制度です。病院にかかった際の医療費の自己負担が原則3割になるのは、この健康保険があるためです。

保険料は都道府県によって両立が変わり、労使折半で事業主と労働者が半分ずつ負担します。

都道府県単位保険料率

| 都道府県 | 令和6年(%) | 令和7年(%) |

| 北海道 | 10.21 | 10.31 |

| 青森県 | 9.49 | 9.85 |

| 岩手県 | 9.63 | 9.62 |

| 宮城県 | 10.01 | 10.11 |

| 秋田県 | 9.85 | 10.01 |

| 山形県 | 9.84 | 9.75 |

| 福島県 | 9.59 | 9.62 |

| 茨城県 | 9.66 | 9.67 |

| 栃木県 | 9.79 | 9.82 |

| 群馬県 | 9.81 | 9.77 |

| 埼玉県 | 9.78 | 9.76 |

| 千葉県 | 9.77 | 9.79 |

| 東京都 | 9.98 | 9.91 |

| 神奈川県 | 10.02 | 9.92 |

| 新潟県 | 9.35 | 9.55 |

| 富山県 | 9.62 | 9.65 |

| 石川県 | 9.94 | 9.88 |

| 福井県 | 10.07 | 9.94 |

| 山梨県 | 9.94 | 9.89 |

| 長野県 | 9.55 | 9.69 |

| 岐阜県 | 9.91 | 9.93 |

| 静岡県 | 9.85 | 9.80 |

| 愛知県 | 10.02 | 10.03 |

| 三重県 | 9.94 | 9.99 |

| 滋賀県 | 9.89 | 9.97 |

| 京都府 | 10.13 | 10.03 |

| 大阪府 | 10.34 | 10.24 |

| 兵庫県 | 10.18 | 10.16 |

| 奈良県 | 10.22 | 10.02 |

| 和歌山県 | 10.00 | 10.19 |

| 鳥取県 | 9.68 | 9.93 |

| 島根県 | 9.92 | 9.94 |

| 岡山県 | 10.02 | 10.17 |

| 広島県 | 9.95 | 9.97 |

| 山口県 | 10.20 | 10.36 |

| 徳島県 | 10.19 | 10.47 |

| 香川県 | 10.33 | 10.21 |

| 愛媛県 | 10.03 | 10.18 |

| 高知県 | 9.89 | 10.13 |

| 福岡県 | 10.35 | 10.31 |

| 佐賀県 | 10.42 | 10.78 |

| 長崎県 | 10.17 | 10.41 |

| 熊本県 | 10.30 | 10.12 |

| 大分県 | 10.25 | 10.25 |

| 宮崎県 | 9.85 | 10.09 |

| 鹿児島県 | 10.13 | 10.31 |

| 沖縄県 | 9.52 | 9.44 |

2. 厚生年金保険料

会社員や公務員が加入する公的年金制度です。国民年金(基礎年金)に上乗せされる形で、老後の生活を支える「老齢年金」、障害を負った際の「障害年金」、加入者が亡くなった場合に遺族に支払われる「遺族年金」の3つの給付があります。

厚生年金保険の保険料率は18.3%で固定されていて、健康保険料と同様に事業主と労働者で9.150%ずつの折半となります。

3. 雇用保険料

| 事業の種類 | 事業者負担率 | 労働者負担率 | 合計負担率 |

| 一般の事業 | 0.90% | 0.55% | 1.45% |

| 農林水産・清酒製造の事業 | 1.00% | 0.65% | 1.65% |

| 建設の事業 | 1.10% | 0.65% | 1.75% |

労働者が失業した場合に、再就職までの生活を支えるための失業等給付(基本手当)や、育児・介護休業中の給付、教育訓練給付などの財源となる保険です。

事業主と労働者の双方が負担しますが、事業主のほうがやや大きい負担割合となっています。事業の種類によって保険料率が異なり、建設業は1.75%です。

※ 厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」

4. 介護保険料

40歳以上の従業員(被保険者)が負担する保険料です。将来、加齢により介護が必要になった場合に、費用の一部を国や自治体が負担してくれる介護サービスを受けるための財源となります。

保険料は毎年変動し、事業主と労働者で労使折半となります。令和7年3月分からは保険料率は1.59%です。

5. 児童手当拠出金

正式には「こども・子育て拠出金」と呼ばれ、国や自治体から支給される児童手当などの子育て支援策の財源となっています。

この保険料を負担するのは事業主のみで、労働者の負担はありません。拠出金率は令和2年4月より0.36%です。

6. 労災保険料

労働者が業務中または通勤中にケガ、病気、死亡した場合に、労働者本人やその遺族を保護するための保険制度です。治療費や休業中の賃金補償などが給付されます。

この保険料は、事業活動に伴うリスクに対するものなので、全額を事業主が負担します。料率は災害リスクが高い業種ほど高くなり、建設業は令和7年分から1.7%です。

建設業の法定福利費の計算でよくあるミス5選

1. 保険料率を古いまま計算している

社会保険料率は毎年改定される可能性があります。特に健康保険料率は都道府県ごとに毎年3月に見直され、雇用保険料率も経済情勢により変動します。

例えば、令和5年度、6年度、7年度にかけて、建設業の雇用保険料率は事業主負担分が0.85%、0.95%、1.10%と引き上げられました。この1/1000の違いも、年間の労務費が1億円の企業では100万円の差額となります。

更新対策として実施すべきこと

- 毎年3月に協会けんぽのホームページで新年度の料率を確認

- 労働局からの通知を見逃さない体制づくり

- 社会保険労務士との定期的な情報交換

2. 賞与や手当を含めずに計算している

法定福利費の計算基礎となる賃金総額には、基本給だけでなく各種手当も含める必要があります。よく見落とされがちな項目として、以下のようなものがあります。

賃金総額として見落とされがちな項目

- 残業手当、深夜手当、休日手当

- 通勤手当(非課税限度額を超える部分)

- 住宅手当、家族手当

- 賞与(年4回以上支給される場合は標準報酬月額に含める)

ただし、出張旅費や慶弔見舞金など、実費弁償的な性格のものは除外されます。

3. 標準報酬月額の適用を間違えている

標準報酬月額は、原則として年1回の定時決定で決まりますが、固定的賃金に変動があった場合は随時改定が必要です。昇給や降給があったにもかかわらず、古い標準報酬月額のまま計算を続けているケースがよく見られます。

随時改定が必要となる条件

- 固定的賃金の変動があった

- 変動月から3ヶ月間の平均が2等級以上変動した

- 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上ある

4. 見積書への内訳表示を忘れている

国土交通省は、建設業の社会保険加入促進のため、見積書に法定福利費を内訳明示することを推奨しています。しかし、実際には「諸経費」に含めて計上したり、明示を忘れたりするケースが散見されます。

法定福利費を明示することで、適正な価格での受注につながり、下請企業の社会保険加入も促進されます。

5. 労務費に対する割合を誤解している

目安である「法定福利費は労務費の15%」を、すべての企業に画一的に適用してしまう誤解があります。実際には、以下の要因により大きく変動します。

法定福利費率に影響する要因

- 労災保険料率の違い(工事の種類により2.5~4.5%)

- 従業員の年齢構成(40歳以上の割合)

- 賃金水準(標準報酬月額の上限の影響)

- 建設業退職金共済制度への加入有無

建設業の法定福利費計算を効率的にする方法

1. 積算ソフトで見積もり精度を上げる

建設業向けの積算ソフトを活用することで、工事見積もりの段階から正確な法定福利費を算出できるようになります。最新の積算ソフトには、労務費に対する法定福利費を自動計算する機能が標準装備されており、工事種別ごとの労災保険料率も自動で適用されます。

主要な積算ソフトの特徴と法定福利費計算機能

- 工事台帳と連動し、実行予算と実績の差異分析が可能

- 協力会社の法定福利費も含めた総額管理ができる

- 国土交通省の「法定福利費を内訳明示した見積書」に対応

- 過去の工事データから適正な法定福利費率を自動算出

積算ソフトの導入により、見積もり作成時間が短縮されるだけでなく、法定福利費の計上漏れによる赤字工事のリスクも大幅に減少します。特に、公共工事の入札では、法定福利費の適正な計上が評価項目となることもあるため、競争力の向上にもつながります。

2. 会計システム導入で自動化する

クラウド型の会計システムを導入することで、給与計算から法定福利費の仕訳まで、一連の処理を自動化できます。最新のシステムではAPI連携により、勤怠管理システムや銀行口座と自動同期し、リアルタイムで法定福利費を把握することが可能です。

会計システム導入による具体的なメリット

- 社会保険料率の改定時に自動更新される

- 月次・年次の法定福利費レポートが自動生成される

- 部門別・現場別の法定福利費を瞬時に把握できる

- 電子申請機能により、社会保険の各種手続きが簡素化される

最も重要なのは、これらのツールやシステムを導入することで、担当者が単純な計算作業から解放され、より戦略的な業務に注力できるようになることです。法定福利費の適正な管理は、建設業の健全な経営に不可欠な要素であり、効率化への投資は必ず大きなリターンをもたらします。

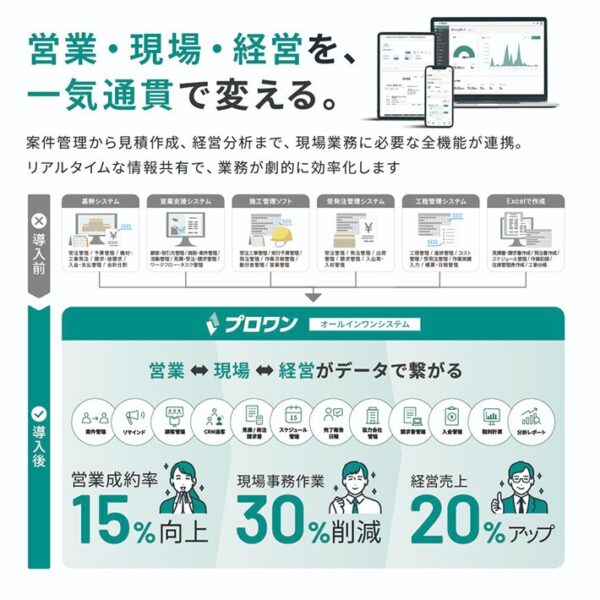

プロワンは、建設・設備工事・リフォーム・ビルメンテナンスなどの短・中期工事に特化した業務管理システムです。営業から施工・保守、請求・収支までの工程を1つのプラットフォームでつなぎ、現場起点のデータをリアルタイムに経営判断へ還元します。